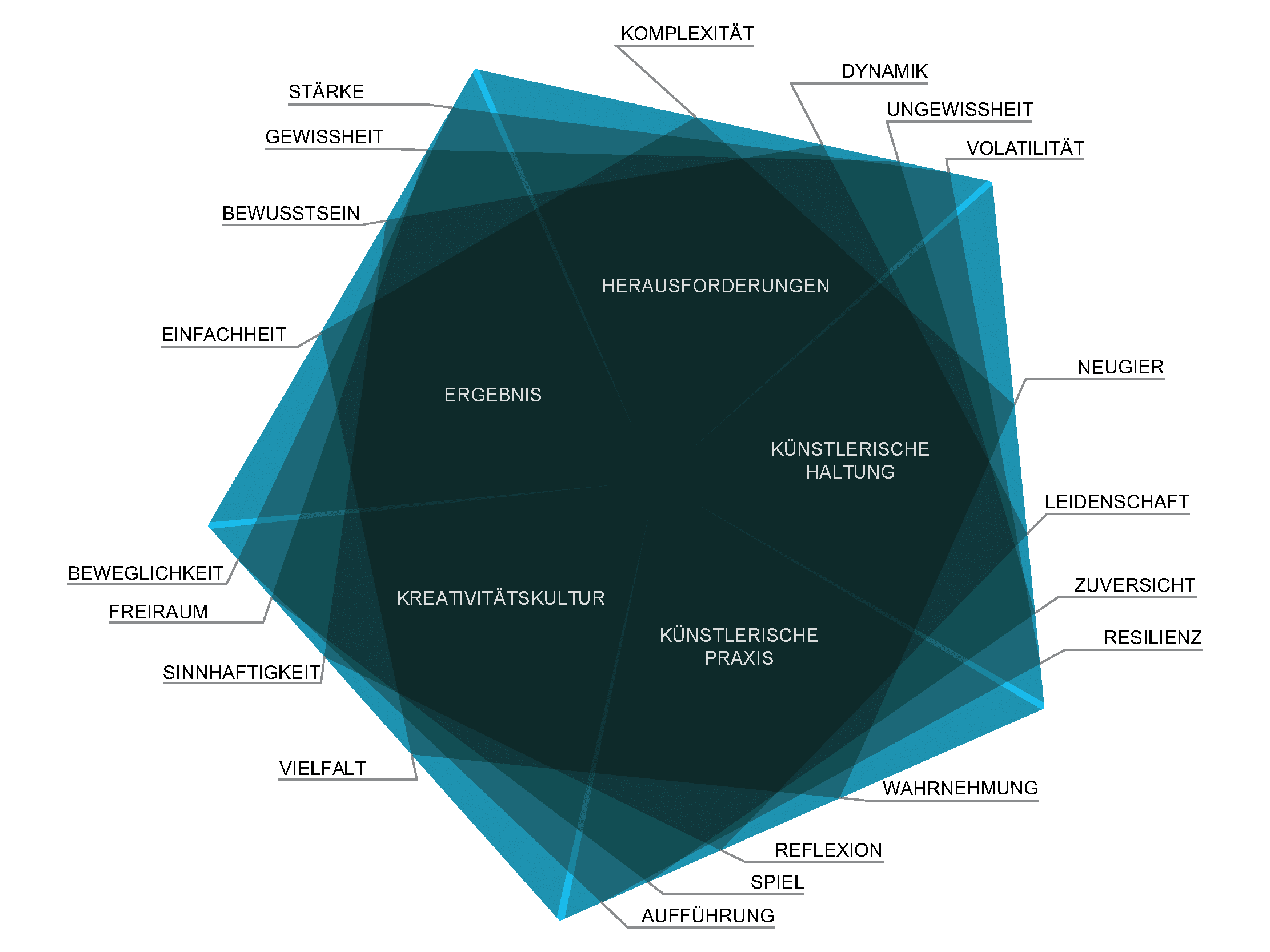

Creative Company

Wie künstlerisch zu arbeiten Organisationen dabei hilft, über sich hinaus zu wachsen

von

Dirk Dobiéy

und

Thomas Köplin

Verlag Franz Vahlen GmbH

Kapitel 6

SPIEL, ZUVERSICHT UND FREIRAUM

„As the true method of knowledge is experiment, the true faculty of knowing must be the faculty which experiences.“

William Blake

Viele Organisationen versuchen Ungewissheit und Unsicherheit beherrschbar zu machen, indem sie mehr analysieren, sich mehr Informationen beschaffen, um auf dieser Grundlage genauer zu planen und zu steuern. Doch je größer die Informationsbasis, desto schwieriger wird es für uns Menschen, sie zu bewerten. Das aber bedeutet letztendlich, dass sich der feste Glaube an Planung und Kontrolle nicht länger aufrechterhalten lässt. Will man Menschen in die Lage versetzen, im Umgang mit dem Unplanbaren noch einen sinnvollen Beitrag leisten zu können, bleibt eigentlich nur ein Weg: Man muss ihnen mehr Freiraum und Autonomie geben – Voraussetzungen, die kennzeichnend sind für künstlerische Herangehensweisen. Künstler sind geübt im Umgang mit Gegensätzlichkeiten, Ungereimtheiten, Diskrepanzen, Mehrdeutigkeit, Ambiguität, kurzum im Umgang mit Ungewissheit und Unsicherheit jeder Art. Das hilft ihnen dabei, die Welt nicht nur wahrzunehmen, wie sie ist, sondern sie auch so zu gestalten, wie sie sein soll. Sie lassen sich auf Ungewissheit ein, gehalten von einer Zuversicht, die sich in unterschiedlichen Facetten zeigt: Da ist zum einen das Vertrauen in das Unbekannte. Sie richten sich stärker auf die unentdeckten Möglichkeiten menschlicher Gestaltungskraft, als dass sie an der Lösung klar abgesteckter Probleme interessiert wären. Sie vertrauen in sich selbst, was sich auch darin äußert, dass sie sich selbst erlauben, zu handeln, zu gestalten, Dinge zu entwickeln, ohne mit letzter Sicherheit zu wissen, dass sie über die dafür notwendigen Fähigkeiten verfügen und zu welchem Ergebnis sie gelangen werden. Ihr Weg macht deutlich, dass sich Kreativität und Innovation, wie es in Organisationen heute meist der Fall ist, weder mit Effizienzstreben vereinbaren noch mit einer Trennung operativer von strategischen Tätigkeiten erreichen lässt. Vieles spricht dafür, dass es auch für Organisationen einen besser geeigneten, nur auf den ersten Blick verschwenderischen Weg gibt. Es gibt viele Begriffe, mit denen Künstler beschreiben, was sie tun, um ihre Werke zu gestalten: Sie experimentieren, entwerfen, proben, komponieren, kombinieren, sie improvisieren und vieles mehr. Letztendlich stehen alle diese Begriffe für ein und dasselbe: Den Weg des Spiels.

DIE ZUKUNFT IST UNGEWISS

Eine weitere Veränderung in unserem Leben ist, dass Ungewissheit, Mehrdeutigkeit und Ambiguität zum Normalzustand werden. Die Veränderung selbst wird zur Konstante. Die gewohnten Kreisläufe zwischen Planung und Exekution, Analyse und Entscheidung passen immer weniger. Wer damit nicht umzugehen lernt, wird die Zukunft als dauerhafte Krise erleben. Der Bildungsforscher Michael Brater ist überzeugt, dass „die Idee, dass Management eine Organisation leiten oder gar kontrollieren könnte, eigentlich völlig abwegig ist. Es kommt nicht darauf an, ob Führung leiten kann, sondern ob man mit Unvorhersehbarem umgehen kann.“ Der Semco- Chef Ricardo Semler fügt diesem Gedanken noch einen weiteren Aspekt hinzu: „Die Alternative zum Vertrauen existiert doch nur theoretisch“, und auf den Punkt gebracht: „Kontrolle ist eine Illusion.“ Und als wir Thomas Sattelberger, den ehemaligen Personalvorstand der Deutschen Telekom und heutigen Politiker fragten, was er unter Führung versteht, dann erklärt er uns: „Es hat mit einer hohen Toleranz gegenüber verschiedenen Stilen, Auftritten, Profilen, Eigenschaften von Menschen zu tun. Es geht um Toleranz im wahrsten Sinne, ein nur mäßiges Maß an Normierung und das Ertragen und Wertschätzen von Vieldeutigkeit. Situationen sind häufig nicht mehr planbar, berechenbar oder erklärbar und du musst trotzdem handlungsfähig sein. Man muss die Schritte auch dann machen, wenn man nicht weiß, worauf man tritt. Man muss mit Vakuum und Ambiguität umgehen können. Sich die Welten mittels eigener Ideen und Imaginationen erschließen. Dazu gehört auch ein gerüttelt Maß an Selbstreflexion. Solche Menschen haben dann ein paar fixe Ideen, wo sie nicht lockerlassen. Es kann eine Idee sein, die sie über ein Jahrzehnt oder länger hinweg mit sich tragen. Dazu gehört auch von der Eitelkeit loszulassen und das eigene Ego für diese Idee ein Stück weit in den Hintergrund zu drängen.“

Für unser vorherrschendes Wirtschaftssystem und damit weit verbreitete Lebensmodell, das auf Planung und Kontrolle basiert, ist Ungewissheit allerdings ein rotes Tuch. Ungewissheit steht hier für Kontrollverlust, fehlende Planungssicherheit und Risiko. Es wundert nicht, dass Unternehmen versuchen, zunehmende Ungewissheit mit einem Mehr an Analyse, Planung, Informationen und Regeln beherrschbar zu machen. Business Intelligence, Cognitive Computing, die intelligente und automatisierte Analyse und Verarbeitung von Informationen, oder Predictive Analytics, der Versuch der vorausschauenden Analyse ungewisser zukünftiger Ereignisse, sollen Entscheidungen absichern. Doch je größer die Informationsbasis, desto schwieriger wird es für uns Menschen, sie zu bewerten. Anfangs ließen wir uns von Algorithmen nur dabei helfen, inzwischen überlassen wir ihnen die Entscheidungen selbst. Wir gewinnen keine Souveränität zurück, sondern verlieren sie. Deep Knowledge Ventures, ein Risikokapitalgeber aus Hong Kong ging bereits so weit, einen Algorithmus in sein Führungsgremium zu berufen, und Laszlo Bock, bei Google zuständig für Personalthemen, hat eine sehr klare Vorstellung davon, wie Personalarbeit auszusehen hat: „Alle personalbezogenen Entscheidungen bei Google basieren auf Daten und Analyse.“

Wo man Entscheidungen noch nicht ganz in die Hände von Algorithmen gelegt hat, wird versucht, Regeln aufzustellen, die in einem dynamischen Umfeld zwar immer schlechter funktionieren, an die man sich aber trotzdem halten möchte, weil sie ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Und das ist nachvollziehbar, denn Entscheidungen müssen in immer kürzerer Zeit getroffen werden, was sie riskanter macht. Noch einmal: Entscheidungen, die sich theoretisch auf eine unüberschaubar große, niemals ganz zu berücksichtigende Informationsbasis stützen könnten, sind, wenn man sie trifft, nie ausreichend bewertet. Die Angst spielt bei jeder Entscheidung mit, oft führt das zur Lähmung. So lässt sich auch erklären, weshalb die Verheißung einfacher Lösungen für komplexe Aufgaben so verlockend sein kann. Wir behalten die Kontrolle durch Qualitätsmanagement und Benchmarking. Wir entwickeln Entscheidungsbäume, setzen auf Methode. Nur ist Six Sigma nicht gleichbedeutend mit Qualität, Lean Management kein Garant für Effizienz und Design Thinking führt nicht zwangsläufig zu gut gestalteten Lösungen. Die permanente Suche nach Instrumenten, mit denen man etwas beherrschbar machen will, das einem längst entglitten ist, macht die Sache häufig nur schlimmer. Vor allem wird es auf diese Art und Weise niemals gelingen, konkurrierende Zielstellungen miteinander in Einklang zu bringen. Will man Multivalenz, also Mehrwertigkeit erreichen, um zum Beispiel ganzheitliche Kundenerfahrungen zu schaffen oder ganz allgemein um miteinander konkurrierende Anforderungen zu erfüllen, muss man Ungewissheit und vermeintliche Widersprüche zulassen können. Das aber bedeutet, den festen Glauben an Planung und Kontrolle aufzugeben. Will man Menschen in die Lage versetzen, in diesem Zusammenspiel noch einen sinnvollen Beitrag leisten zu können, bleibt eigentlich nur ein Weg: Man muss ihnen mehr Autonomie, Freiraum, aber auch mehr Verantwortung geben. Allesamt Voraussetzungen, die im Künstlerischen alltäglich sind. Denn für Künstler ist der Umgang mit Ungewissheit und Ambiguität aus einem ganz einfachen Grund alltäglich und wünschenswert: Eindeutig und kontrollierbar zu sein, ist auch ein sicheres Anzeichen dafür, dass es nichts Neues zu entdecken gibt und kein originelles Werk entstehen kann.

So sinnvoll Ergebnisoffenheit in einem dynamischen Umfeld sein kann, gute Planung ist da, wo etwas absehbar ist, auch weiterhin unverzichtbar. Die Herausforderung zeitgemäßer Unternehmensführung besteht darin, zu erkennen, was planbar ist und was nicht und den Teil, der es nicht ist, als etwas Lebendiges zu begreifen, das sich ständig verändern und weiterentwickeln kann. Dadurch werden die Herausforderungen an Unternehmen ungleich größer: Sie müssen verstehen, dass Ungewissheit eine Voraussetzung für Neues und damit für den unternehmerischen Erfolg ist. Ihre Strategien, aber vor allem auch ihre Ideen von Führung, ihre Strukturen und ihre Arbeitsweisen müssen Ungewissheit künftig nicht nur zulassen, sondern fördern.

Diesen Gedanken zuzulassen, fällt uns noch aus einem weiteren Grund schwer: Als Außenstehende erfahren wir von einem Problem und dessen Lösung häufig nur in der Retrospektive, zum Beispiel aus Erzählung. Im Rückblick aber wird meist linear dargestellt, was geschah. Das gilt für Entwicklungen aller Art, gesellschaftliche, politische wissenschaftliche, wirtschaftliche und sicher auch für die Geschehnisse der Kunst. Fast immer wird hierbei ein Narrativ verwendet, das den Eindruck eines planmäßigen, geradlinigen Vorgehens erwecken soll. Als Ergebnis sehen wir, wohin wir auch blicken, idealisierte Geschichten von Erfolg und Genie, die das tatsächliche Geschehen nur eindimensional wiedergeben. Aus der Kunst wissen wir, dass Linearität und Planmäßigkeit selten dort zugegen sind, wo Neues entsteht. Und es liegt nahe, dass es sich in allen anderen Bereichen ganz ähnlich verhält. Komplexe Fragestellungen in unsicheren Zeiten lassen sich nur lösen, wenn man sich offen, reflektiert und handlungsorientiert auf sie einlässt. Auch wenn es sich so lesen könnte, zwischen Ergebnisoffenheit und Zielstrebigkeit besteht dabei kein Widerspruch.

DIE ZUVERSICHT DES KÜNSTLERS

Warum wollen Menschen in der Welt etwas bewirken, wenn der Einfluss des Einzelnen auf das große Ganze verschwindend gering ist? Was bringt manche dazu, selbst zum Geschehen werden zu wollen, anstatt die Dinge geschehen zu lassen? Warum versuchen Menschen, etwas Neues zu schaffen, wenn alles schon dagewesen ist? „Alles Gescheite ist schon gedacht worden, man muss nur versuchen, es noch einmal zu denken“, sagte Goethe einleitend zu einem Kapitel des Wilhelm Meisters Wanderjahre.6 Um diesen Versuch unternehmen zu können, braucht es den Eigensinn, den man bei Goethe zwischen den Zeilen liest, und vor allem Zuversicht. „Ich suche nicht, ich finde“ – Picassos berühmtes Zitat verdeutlicht nicht nur seine Herangehensweise, sondern bringt auch genau diese Zuversicht zum Ausdruck: „Alle Wege sind offen und was gefunden wird, ist unbekannt. Es ist ein Wagnis, ein heiliges Abenteuer! Die Ungewissheit solcher Wagnisse können eigentlich nur jene auf sich nehmen, die sich im Ungeborgenen geborgen wissen, die in die Ungewissheit, in die Führerlosigkeit geführt werden, die sich im Dunkeln einem unsichtbaren Stern überlassen, die sich vom Ziele ziehen lassen und nicht – menschlich beschränkt und eingeengt – das Ziel bestimmen. Dieses Offensein für jede neue Erkenntnis im Außen und Innen: Das ist das Wesenhafte des modernen Menschen, der in aller Angst des Loslassens doch die Gnade des Gehaltenseins im Offenwerden neuer Möglichkeiten erfährt.“

Künstler sind geübt im Umgang mit Gegensätzlichkeiten, Ungereimtheiten, Diskrepanzen Mehrdeutigkeit, Ambiguität, kurzum im Umgang mit Ungewissheit, auch Unsicherheit jeder Art. Das hilft ihnen dabei, die Welt nicht nur wahrzunehmen, wie sie ist, sondern sie auch so zu gestalten, wie sie sein soll. Sie verfallen, wenn sie mit Ungewissheit umgehen müssen, nicht in Aktionismus oder Ignoranz, sondern sie lassen sich darauf ein, gestützt auf ein Grundvertrauen, das mehrere Facetten hat. Da ist zum einen ihr Vertrauen in das Unbekannte. Sie orientieren sich stärker an den unentdeckten Möglichkeiten menschlicher Gestaltungskraft als an bestehenden Problemen und Herausforderungen. Dann vertrauen sie in ihren Arbeitsprozess, der in seiner Ergebnisoffenheit sicherstellt, dass sie gegenüber allen Dingen, die sich während der Arbeit ergeben, aufnahmebereit bleiben, ohne dabei planlos oder beliebig zu sein. Und schließlich ist da ihr Vertrauen in sich selbst, das sich auch darin äußert, dass sie sich selbst erlauben, zu handeln, zu gestalten, Dinge zu entwickeln, ohne mit letzter Sicherheit zu wissen, dass sie über die dafür notwendigen Fähigkeiten verfügen.

Zuversicht, ganz generell gesprochen, ist in allen Kulturen, Altersgruppen und Milieus verbreitet, sagt die britische Neurowissenschaftlerin Tali Sharot, „also sehr wahrscheinlich angeboren.“ Die Forscherin hat herausgefunden, dass Menschen sogar ganz generell gesprochen zu optimistischer Befangenheit neigen. „Wenn es darum geht, vorherzusagen, was uns morgen, nächste Woche oder in fünfzig Jahren passieren wird, überschätzen wir die Wahrscheinlichkeit positiver Ereignisse und unterschätzen die Wahrscheinlichkeit negativer Ereignisse.“ Der Optimist sieht die bestehende Welt als die beste aller möglichen Welten an, alles in ihr ist gut und vernünftig oder wird sich zum Besseren entwickeln. Optimisten erreichen mehr, leben länger, haben bessere Beziehungen und weniger Selbstzweifel. Für den Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahneman ist der Optimismus der „Motor des Kapitalismus“ und hier auch liegen Optimismus und Selbstüberschätzung nah beieinander. Der Motor der Kunst aber, wenn man so will, ist eine Zuversicht, die die Unzulänglichkeiten unserer Existenz nicht etwa außer Acht lässt sondern mitdenkt. Sie ist keine Selbstüberschätzung, sondern Gewissheit darüber, dass sich Möglichkeiten ergeben werden, wenn man sich nur selbst erlaubt, etwas zu tun, das zwar eine klare Richtung, aber einen nicht gänzlich absehbaren Ausgang hat. Menschen, die in diesem Sinn zuversichtlich sind, tolerieren Unvorhersehbares und akzeptieren die eigenen Unzulänglichkeiten.

Die Zuversicht des Künstlers sollte man nicht als Arglosigkeit, Ahnungslosigkeit, Selbstüberschätzung oder übertriebenen Optimismus verstehen, sondern eher als etwas, mit dem wir alle zur Welt kommen, aber uns (wie schon im Fall der Neugier) nicht immer bewahren. Wer Künstlern also diese Art blauäugiger Naivität unterstellt, bedient sich mit großer Wahrscheinlichkeit eines Vorurteils, möglicherweise weil ihm selbst etwas der angeborenen Zuversicht aufgrund schlechter Erfahrungen abhandengekommen ist.

Dass die künstlerische Zuversicht mehr damit zu tun hat, an die eigenen Fähigkeiten zu glauben, macht der amerikanische Künstler Bruce Nauman deutlich: „Was die Arbeit interessant macht, ist die richtigen Fragen auszuwählen. Im weiteren Verlauf sind es dann die Antworten, die interessant sind. Wenn man die falschen Fragen wählt, bekommt man immer noch ein Ergebnis, aber es ist nicht interessant. (…) Das ist das Künstlerische und damit der Teil, den man nicht kennt. Es ist der harte Teil. Manchmal wandelt sich die gestellte Frage oder das Projekt in etwas völlig anderes, aber wenigstens stößt es den Prozess an. Manchmal ist man fertig, betrachtet es und gesteht sich ein: ‚Ich habe ein schlechtes Ergebnis, keine Ahnung wie das passieren konnte.‘ Also muss man neu beginnen und es irgendwie ändern.“ Das klingt schlimmer als es ist, denn mit der Zeit wird man geübter: „Was einen professionellen Künstler ausmacht, ist dass er weiß, was er tut und es wieder tun kann, auch wenn er nicht genau beschreiben kann, wie er es gemacht hat. Man hat es schon so oft getan und weiß genau, wo man landen muss. Ich habe keine spezifischen Arbeitsschritte, weil ich nicht jedes Mal gleich anfange. Aber ich weiß, wann es genug ist und ich es ruhen lassen kann. Man könnte natürlich weitermachen und etwas ändern, aber das könnte es ruinieren und macht es nicht unbedingt besser. Es würde bloß anders werden. Und das ist, was mich an das Atelier fesselt, der Teil des Nichtwissens und immer wieder überrascht zu werden.“

ERLAUBNIS ERTEILT

„Ich war mir nicht sicher, ob ich gut war, überhaupt nicht. Aber ich war mir immer sicher, dass ich die Erlaubnis hatte, es zu tun“, sagte Gerhard Richter 2012 anlässlich einer großen Retrospektive seines Gesamtwerkes in London. Für einen Künstler steht es an erster Stelle, sich die Freiheit zu nehmen, etwas zu tun, auch oder gerade wenn man sich unsicher ist, ob es das Richtige ist, wie das Ergebnis aussehen wird oder ob man überhaupt befähigt ist, es zu tun. Dieser Teil ihrer Haltung macht sie zu Unternehmern im eigentlichen Wortsinn und entspricht den Eigenschaften, die wir heute einem couragierten Entrepreneur zuschreiben: Anfangen anstatt abzuwarten, handeln anstatt zu zögern, hinterfragen anstatt den Status Quo zu akzeptieren.

Nicht zwingend muss es dabei so radikal zugehen, wie bei einem Konzert, das Miles Davis Ende der 1960er-Jahre in Italien gab. Nach seinem endgültigen Durchbruch orientierte sich Davis zu dieser Zeit musikalisch neu, um die Authentizität seiner Musik nicht im Ruhmesrausch zu verlieren. Dazu gehörte auch, dass er, anstatt mit seinem populären Ensemble begnadeter Individualkünstler, mit einem Rock’n’Roll Duo die Bühne in Italien betrat – zu dieser Zeit vielen Jazzfans ein Dorn im Auge. Sie begannen als Trio damit einen simplen Rhythmus zu spielen, der sich durchgängig wiederholte und sich nur in Nuancen änderte. Davis drehte, während er spielte und hier und da mal einen melodischen Ton von sich gab, dem Publikum den Rücken zu – so seltsam es heute klingen mag, für damalige Zeiten ein unerhörter Vorgang. Hinzu kam, dass er nach nur 30 Minuten auf einmal die Bühne verließ, ohne auch nur ein Solo gespielt zu haben und das Publikum verwirrt und frustriert stehen ließ – einige ließen es sich nicht nehmen ihrem Missfallen durch Buhrufe Ausdruck zu verleihen. Während viele Besucher sich empörten, rief ein anwesender Kritiker in der Pause per Münztelefon einen Jazz-Verlag an und schilderte von Davis kühnem Vorhaben: Er verändere (wieder einmal) die Organisationsstruktur des Jazz. Davis selbst war nicht mehr nur in der Rolle des Solisten, sondern auch für den Rhythmus verantwortlich. Klassische Führungsrollen wurden aufgebrochen, Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt. Die Menschen, die dem Kritiker zum Zeitpunkt seines Gesprächs nahestanden und daher zuhören konnten, sahen Davis’ Auftritt plötzlich in einem ganz anderen Licht. Sie erzählten es weiter und die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Den Besuchern des Konzertes wurde bewusst, dass sie Zeugen eines Prozesses waren, bei dem das Trio um Davis versuchte eine neue Form des Jazz zu entwickeln; Melodien und Rhythmen zu formen, die es bis dato auf keiner Platte gegeben hatte und niemand kannte. Zum Ende feierte das Publikum die Innovation und als das Konzert vorbei war, spendete es tosenden Beifall.

Beispiele von Künstlern, die sich etwas vorstellen konnten, das für niemanden sonst vorstellbar war, gibt es zahlreiche. Goethe formulierte dieses Phänomen einst so: „Die Künstler sind wie die Sonntagskinder, nur sie sehen die Gespenster. Wenn sie aber ihre Erscheinung erzählt haben, so sieht sie jedermann.“ Es gehört Mut dazu, etwas Neues zu versuchen und noch mehr, es anderen zu offenbaren. Ein Mut, der mehr Courage als Draufgängertum ist. Ein Mut, der weniger großer Wurf als ständiges Vorantreiben ist: „Wichtig ist es, Schritt für Schritt voranzugehen und Entscheidungen zu treffen. Um die Dynamik des Chaos einzuschränken, muss man versuchen, die Dinge rational einzugrenzen, bis man zu einem Ergebnis kommt. (…) Dazu braucht man auch Mut, denn vielleicht kann man die Dinge gar nicht beherrschen und versucht es trotzdem. Das Risiko des Scheiterns besteht immer“, erklärte uns der Maler Sebastian Heiner und macht damit deutlich, dass sich selbst die Freiheit zu nehmen, sich selbst zu erlauben, etwas zu tun, einen Schritt in unbekanntes Terrain zu machen, immer auch mit Selbstüberwindung und der Überwindung von Ängsten verbunden ist. Wer Bestehendes in Frage stellt, mit Konventionen bricht, unorthodoxe Entscheidungen trifft, wird damit andere irritieren und riskiert zwangsläufig, allein dazustehen. Letztendlich ist es aber genau diese gewisse Art der Isolation, die die Eigenständigkeit, die dem Neuen, dem Original innewohnt, erst möglich macht.

ES IST VOLLER MÖGLICHKEITEN

Man kann unser Leben und unsere Welt als nicht enden wollenden Fluss von Herausforderungen oder Problemen verstehen. Ein großer Teil besteht aus einfachen, konkreten Problemen, oft mit persönlichem Bezug (Wie komme ich heute pünktlich ins Büro?). Aber Probleme können auch sehr viel komplexer sein, zum Beispiel wenn es um geopolitische oder ökologische Fragestellungen geht. Der problemorientierte Blick auf die Welt ist kein Ausdruck einer pessimistischen Grundhaltung, sondern betont nur, dass es etwas zu bewältigen gilt. Denn ein Problem ist nichts anderes als etwas, das aus welchen Gründen auch immer nicht so bleiben kann, wie es heute ist. Forschungsinstitute, Fachleute und Organisationen haben sich über lange Zeit damit beschäftigt, wie Menschen mit Problemen umgehen, und zahlreiche Ansätze entwickelt und ausprobiert, um Probleme zu lösen. Für die größten und komplexesten Probleme fand sich ein besonderer Begriff: Wicked Problems, verzwickte Probleme. Ursprünglich stammt der Begriff aus der Soziologie und wurde mit sozialen Herausforderungen assoziiert. Wicked Problems zeichnen sich nicht nur dadurch aus, dass sie besonders schwierig sind, sondern auch dadurch, dass sich die Problemstellung selbst fortlaufend ändert und daher immer wieder aufs Neue geklärt werden muss. Ein weiteres Kennzeichen verzwickter Probleme ist, dass die in das Problem involvierten Menschen oft unterschiedliche Meinungen, Überzeugungen oder Weltanschauungen haben, sie also im Konflikt miteinander stehen – und das auch hinsichtlich der Definition des Problems selbst. Der Versuch, das Problem zu definieren und im Rahmen dieser Definition zu lösen, würde bestenfalls zu einer Verbesserung von Details führen. Wie aber soll man ein Problem lösen, wenn noch nicht einmal Einigkeit darüber besteht, was das Problem ist? Nun, wenn man sich mit Wicked Problems befasst, muss man sich grundsätzlich von dem Gedanken verabschieden, es lösen zu wollen. Denn es ist niemals eindeutig, niemals ganz zu überblicken und es verändert sich ständig.

Deswegen kann es auch nicht verwundern, dass verzwickte Probleme die rationalen und informationsbasierten, psychologisch und systemanalytisch fundierten Vorgehensweisen bei der Problemlösung, die wir besonders aus der Wirtschaft, aber auch aus anderen Bereichen kennen, vor große Herausforderungen stellen. Denn der Erfolg der üblichen analytischen und linearen Vorgehensweisen hängt ganz entscheidend davon ab, das Problem und den gewünschten Soll-Zustand klar definieren zu können. Das zeigt sich natürlich auch im Innovationsprozess von Unternehmen, wo es meist darum geht, ein Problem zu lösen, das bekannt und beschrieben ist. Selbst neuere Designmethoden stellen immer die sogenannte Design Challenge oder auch das Problem Statement an den Anfang, um die Herausforderungen zu definieren und anschließend an der Problemlösung zu arbeiten. Das funktioniert gut, wenn es darum geht bestehende Dinge zu verbessern. Wenn es aber um Probleme geht, die sich nicht beschreiben lassen, weil sie in Teilen oder gänzlich unbekannt sind, was in dynamischen Zeiten aber mehr zur Regel wird, als dass es Ausnahme ist, dann sind diese Vorgehensweisen unpassend. Wie geht man mit solchen Problemen um?

Am besten, indem man sich von dem oft negativ, als unangenehm, als etwas, dass es unbedingt zu vermeiden gilt, verstandenen Begriff des Problems löst. Nehmen wir zum Beispiel den digitalen Wandel, der uns vor Herausforderungen stellt, die weniger mit kontinuierlicher Verbesserung zu tun haben, dafür aber viele Eigenschaften eines verzwickten Problems in sich tragen. Ist es für Organisationen der richtig gewählte Ausgangspunkt, die Digitalisierung als Problem begreifen zu wollen? Wäre es nicht passender, sie als das zu sehen, was sie auch sein kann: ein gigantischer Möglichkeitsraum? Dieser Perspektivwechsel ist weit mehr, als ein halbleeres Glas halbvoll zu sehen, weil es, wie wir noch sehen werden, nur am Rande mit der Frage zu tun hat, ob jemand eine eher pessimistische oder eine eher optimistische Einstellung hat.

„Ich denke unsere gesamte Gesellschaft ist viel zu problemlösungsorientiert. Es ist viel interessanter Probleme zu gestalten, als sie zu lösen. Frag’ dich selbst eine hinreichend interessante Frage und dein Versuch, eine maßgeschneiderte Lösung zu dieser Frage zu finden, wird dich an einen Ort bringen, an dem du sehr bald auf dich alleine gestellt sein wirst und von dem ich glaube, dass es ein viel interessanterer Ort ist“, sagt der Fotograf und Maler Chuck Close. Die künstlerische Arbeit ist nicht notwendigerweise auf die Lösung von Problemen ausgerichtet. Im Gegenteil, sie versucht Möglichkeiten zu nutzen, die man leicht übersieht, wenn man sich darauf konzentriert, ein isoliertes Problem zu lösen, die aber zum großen Ganzen gehören und oft unerwartete Lösungen in sich bergen. Der Architekt und Designer Alvar Aalto bestätigt das auch für seine Domäne: „In der Architektur ist nichts so gefährlich wie eine Abtrennung in unterschiedliche Probleme. Spalten wir die Probleme auf, so spalten wir auch die Möglichkeiten gute Baukunst zu machen.“ Ein Gedanke, der sich ganz ähnlich auch bei Peter Senge, Autor, MIT-Professor für Management und Vordenker der Lernenden Organisation, findet. In seinem Buch Die fünfte Disziplin beschreibt er, über welche fünf Eigenschaften eine Lernende Organisation verfügen muss: Entwicklungsund Entfaltungsmöglichkeiten für die Mitglieder, eine Organisationskultur offen für Veränderungen, eine gemeinsame Vision, gemeinsames Lernen und ganzheitliches Denken. „Wirtschaft und menschliche Anstrengungen sind Systeme (…). Wir neigen dazu, Schnappschüsse isolierter Teile dieses Systems zu fokussieren, und wundern uns, warum unsere größten Probleme nie gelöst werden.“ Und an anderer Stelle: „Der fundamentale Unterschied zwischen Kreation und Problemlösung ist einfach. Bei der Problemlösung wollen wir etwas loswerden, was wir nicht mögen. Beim Gestalten wollen wir etwas hervorbringen, dessen Existenz uns wirklich am Herzen liegt.“ Wenn es um Kreativität geht, verweist Senge gern auf Robert Fritz, von dem er diesen Gedanken übernommen hat. Er sagt über den Komponisten, Filmemacher und Managementberater, dass er ohne Zweifel einer der originellsten Denker im Zusammenhang mit Fragen der Kreativität in Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst sei. Als wir Gelegenheit hatten, mit Fritz zu sprechen, wurde schnell klar, dass Senge hier nicht übertreibt: „Kreativ zu sein, ist kein Problem, und Probleme zu lösen, bedeutet nicht, kreativ zu sein“, macht Fritz mit wenigen Worten klar, worin er die große Schwäche des in Wirtschaft und Wissenschaft weit verbreiteten Verständnisses von Kreativität sieht: Sie wird auf das Lösen konkreter Probleme reduziert, obwohl sie weit darüber hinausgehen kann. Natürlich verwenden die meisten von uns den Großteil ihrer Zeit sowohl beruflich als auch im Privaten darauf, Probleme zu lösen, auf die Umstände zu reagieren und nicht etwa mit dem Versuch, etwas zu erschaffen, dass sich nicht an einem konkreten Problem orientiert, sondern aus unserem Bedürfnis speist, etwas Bedeutungsvolles hervorzubringen, und dass zumindest anfangs möglicherweise zu weiten Teilen im Unvorstellbaren verborgen liegt. Wir lassen uns sogar so sehr von Problemen einnehmen, dass wir darüber oft ganz vergessen, was wir eigentlich wollen. Und dieses Phänomen trägt sich weiter in unsere Organisationen, wo das Hauptaugenmerk darauf liegt, Problem nach Problem zu lösen, und neue Erkenntnisse zu erlangen, meist eine untergeordnete Rolle spielt. Da, wo wir aber mit unserer Kreativität nicht über die Lösung von außen kommender Probleme hinausreichen können, fällt es uns schwer, eine Sinnhaftigkeit zu erfahren, wie wir sie erfahren können, wenn wir an der Erschaffung von etwas noch nicht Dagewesenem beteiligt sind.

Es mag einem merkwürdig, schwierig oder unmöglich vorkommen, auf ein Ergebnis hinarbeiten zu wollen, ohne das Ergebnis selbst in allen Einzelheiten zu kennen und ohne alle Antworten zu haben, die erforderlich sind, um zu dem Ergebnis zu gelangen. Die Fähigkeit, mit dieser Merkwürdigkeit leben und umgehen zu können, zeichnet Künstler aus. Davon war auch Fritz überzeugt: „Eine Sache, die ich Ihrer Liste von Erkenntnissen (die künstlerische Haltung und Praxis betreffend) hinzufügen würde, ist die Befähigung, Unstimmigkeiten auch über lange Zeiträume auszuhalten. Wir schätzen sie, wir orchestrieren sie, wir erhalten kein oberflächliches Ergebnis. Wir wissen es nicht und können mit dem Nicht-Wissen leben. Es existiert eine Wertschätzung und die Fähigkeit, die Antworten nicht kennen zu müssen. Sie können sich jederzeit weiterentwickeln. (…) Deswegen ist es zwar auf eine Weise sehr strukturiert, aber zugleich offen, zusätzliche Dinge zu entdecken, die für die Struktur hilfreich sein könnten. Ich weiß nicht, was ich finden werde (…).“ Vom Zusammenspiel aus Struktur und Offenheit berichtete uns auch der Filmregisseur und Autor Benjamin Quabeck: „Ich habe, sowohl was die visuelle als auch schauspielerische Umsetzung angeht, immer einen sehr konkreten Plan. Ich weiß genau, wie es für mich funktioniert. Das ist für mich auch die beste Ausgangssituation, um offen zu sein für alle Veränderungen, die möglich und sinnvoll sind.“ Macht man sich bewusst, dass es in der Natur der Sache liegt, die Zukunft nicht zu kennen, öffnet sich damit auch der Spielraum, sie nach den eigenen Vorstellungen gestalten zu können.

Der Management- und Organisationsexperte Otto Scharmer entwarf mit seiner Theory U eine Idee von Führung, die ganz wesentlich auf der Fähigkeit beruht, im Augenblick aufmerksam zu sein und zukünftige Möglichkeiten zu spüren. Beides zusammen stellt für Scharmer die maßgebliche Führungsqualität unserer Zeit dar. Er hat beobachtet, dass alle herkömmlichen Ansätze darauf aufbauen, aus der Vergangenheit zu lernen. Innovatoren und andere hochkreative Menschen aber, und das deckt sich mit dem, was wir von Künstlern lernen konnten, agieren aus ihrer Zukunftsvorstellung heraus, nicht ohne sich dabei der Vergangenheit bewusst zu sein.

Es ist bezeichnend für die künstlerische Arbeit, sich nicht nur an einem zu lösenden Problem zu orientieren, sondern sich vielmehr darauf auszurichten, was möglich sein könnte. In diesem Sinn verstanden beinhaltet die Möglichkeit, ausgehend von einer Inspiration, einer Idee, die Vorstellung eines erstrebenswerten Ergebnisses, welche als Potenzial auch alle Abweichungen, Umwege, Einflüsse und Unabsehbarkeiten, also alles was dazugehört, etwas Unvorstellbares möglich werden zu lassen, in sich trägt. So wird auch klar, warum es schwer sein muss, ein derartiges Vorgehen im engen Korsett von Quartalsberichten, Meilensteinplanungen und methodischen Zwängen durchzuhalten. Eine Organisation, die Möglichkeiten entwickeln möchte, muss sich zumindest in diesen Aspekten ihrer Tätigkeit von vielen dieser Zwänge befreien, um im Sinne Scharmers tatsächlich aus der Zukunft heraus agieren zu können.

DIE WEISSE LEINWAND

Martin Schwemmle ist Senior Researcher an der School of Design Thinking des Hasso-Plattner-Instituts. Er betreibt Innovationsforschung und untersucht hier zum Beispiel, wie sich die Arbeitsumgebung auf die Innovationsfähigkeit von Teams auswirken kann. Er selbst ist Betriebswirt und arbeitete, wie er von sich sagt, viele Jahre lang überwiegend linear: Ist- und Soll-Zustand klären und dann die Schritte festlegen und gehen, um vom Ist zum Soll zu kommen. Durch den intensiven Austausch mit Künstlern und deren Arbeitsweisen veränderte sich allerdings seine Wahrnehmung: „Zirkuläres Denken. Ich gebe zu, früher hatte ich wenig übrig für die Aufsich- zu-kommen-Lasser. Warum sollte man Dinge entstehen lassen, wenn doch klar ist, wo man hinmöchte und dann auch klar ist, was man dafür tun soll? Aber ich durfte lernen: Es kommt zu überraschenden (und meist innovativeren) Ergebnissen, wenn man – dem Künstler gleich – einfach einmal anfängt und dann schaut, was sich entwickelt.“ So wie der Künstler Ai Weiwei zum Beispiel, der den Zufall gleich zu seinem Lebensprinzip erhebt: „Nein, nichts war geplant. Das Wundervollste in meinem Leben ist immer durch Zufall und nie qua Plan passiert. Es passiert oft, weil man nicht plant. Wenn man Pläne hat, hat man nur einen Versuch. Wenn man keine Pläne hat, geht das Ganze oft gut, weil man sich an der Situation orientiert hat. Darum habe ich mich immer in unvorbereitete Situationen begeben, das sind die aufregendsten Bedingungen.“ Der Zufall oder zumindest das Unerwartete, das Emergente hat für die allermeisten Künstler große Bedeutung. Doch wie gelingt es ihnen dabei, nicht ins Beliebige abzurutschen oder sich darin zu verlieren?

Eine mögliche Antwort darauf finden wir bei Willi Baumeister, der für vieles bekannt war, für seine Tätigkeit als Maler, Grafiker, Bühnenbildner, Typograf, aber auch als Kunsttheoretiker, Autor und Hochschullehrer, und der weltweit als bedeutender Künstler der Moderne gilt. Der Maler und Illustrator Gerhard Uhlig, einst Schüler bei Baumeister, hat einige seiner Erinnerungen an seinen Lehrer festgehalten: „Arbeiten bedeutete bei Baumeister die intensive ungeschminkte Auseinandersetzung mit den Gegenständen, durch die Bildinformationen gegeben/vermittelt werden, gebunden an eine geordnete, regelmäßige Arbeitszeit, orientiert an dem Zeitumfang, wie er jedem anderen Berufstätigen auferlegt ist. Baumeister wurde ungehalten, wenn ein Studierender mit der Arbeitszeit lax umging, und er scheute sich nicht, sein Mißfallen der betreffenden Person deutlich zu machen. (…) Die Strenge der Arbeitsdisziplin Baumeisters war mit Toleranz und Warmherzigkeit gepaart. (…) So teilte er sein Essen mit denen, die karg leben mußten. Auch das Butterbrot, das ihm seine Tochter verschiedentlich in die Akademie brachte, aß er nicht allein.“ Die Vorstellung Baumeisters, dass Kunst nicht durch einen vorgefertigten Plan entsteht, sondern während der Arbeit, war eine der Grundlagen seiner Lehre. „Der interessanteste Ansatz hierzu ist die These vom schöpferischen Winkel. Baumeister zufolge waren die Dinge, die Künstler als ihre Ziele formulierten, nur Scheinziele – allenfalls Reize auf dem Weg ins Unbekannte, durch die sie (die Künstler) schließlich zu ihrem eigentlichen – nicht vorhersehbaren und nicht planbaren – künstlerischen Ergebnis gelangten. In der ihm eigenen Klarheit visualisierte Baumeister dies anhand einer knappen Skizze.“ In ihr setzte Baumeister künstlerische Formerfindungen mit wissenschaftlichen Entdeckungen und neuen Erkenntnissen gleich. Alle, so der Künstler, entstehen durch eine sukzessive und nichtlineare Abweichung von der ursprünglichen Zielfassung.

Gerhard Richter bringt den Unterschied zwischen Baumeisters Scheinziel und dem tatsächlichen künstlerischen Ergebnis auf den Punkt, wenn er sagt, dass er am Ende ein Bild erhalten möchte, das er nicht geplant hat, dass er etwas Interessanteres erhalten möchte als das, was er sich ausdenken kann. Und vor ihm sagte das schon Mark Rothko: „Das Bild muss eine (…) Offenbarung sein, eine unerwartete und beispiellose Lösung eines ewig vertrauten Bedürfnisses.“ Und vor Rothko war es Odilon Redon: „Ich erwarte freudvolle Überraschungen während der Arbeit, ein Erwachen der Materialien, mit denen ich arbeite und die mein Geist entwickelt.“ Und der Schriftsteller Henry David Thoreau sagte es so: „Geh’ nicht hin zum Objekt, lass das Objekt auf dich zukommen.“ Weil aber Künstler nicht unbedingt als Autorität in Wirtschaftsfragen gelten, wird es besonders spannend, wenn man sich bewusst wird, dass einer der führenden Managementvordenker, Peter Drucker bereits vor langer Zeit ganz ähnlich argumentierte und sich dazu auch noch einer künstlerischen Metapher bedient: „Ein Unternehmen hat keine Partitur, nach der es spielen kann, außer jener Partitur, die es schreibt, während es spielt.“

Die Idee der Emergenz, also des Auftauchenden, und der Umgang mit ihr, stellt auch für den Managementforscher Rob Austin ein zentrales Element dar, das sich dafür eignet, aus dem Künstlerischen in die Wirtschaft übertragen zu werden. „In vielen kreativen Prozessen, wählt man nicht zwischen Alternativen sondern entwickelt die richtige Alternative. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wahl offensichtlich. In der finalen Situation eines kreativen Prozesses hat man sich gewissermaßen durch einen emergenten Prozess zu einer Alternative hingearbeitet“, so Austin. Er hat festgestellt, dass viele Unternehmen aus historischen Gründen in dem verwurzelt sind, was er Entscheidungshaltung nennt, sich aber viel stärker in Richtung einer Gestaltungshaltung entwickeln müssten. Das beinhaltet für Austin die Fähigkeit, ein Ziel formulieren und dennoch offen genug bleiben zu können, um an einem anderen Ort anzukommen als ursprünglich geplant. Und man meint, Baumeister zu hören, wenn er sagt: „Wenn man sich in einem kreativen Prozess befindet, beginnt man häufig damit von A nach B zu gehen, landet aber bei C. Und das ist nur der natürliche Lauf der Dinge. Ich stimme zu, dass kreative Prozesse, vor allem im praxisorientierten Umfeld, mit einer Zielsetzung beginnen, es aber immer mehrere Wege gibt, das Ziel zu finden. Was den kreativen Prozess auszeichnet, ist, dass das Ergebnis des Prozesses manchmal nicht das Problem löst, was zu lösen versucht wurde. Sie (die Künstler) strukturieren es neu, auf eine Weise, die besser oder zufriedenstellender zu lösen ist. Teil des kreativen Tuns, vor allem im Bereich der Gestaltung, ist es nicht, das Problem oder Ziel als solches hinzunehmen, sondern es als etwas zu sehen, was umgestaltet und neu definiert werden kann. Eine klassische, elegante Gestaltungslösung ist eine, die das Problem neu strukturiert, das neu strukturierte Problem löst, und während dieses Prozesses für das ursprüngliche Problem obendrein eine Lösung findet. Man beginnt damit, dass die Herausforderung und die Zielsetzung auf eine bestimmte Weise definiert wurden, und dann kommt in der Welt der Gestaltung eine Menge forschendes Handeln ins Spiel.“

Es versteht sich, dass es diese Herangehensweise mit sich bringt, nicht alle Antworten und manchmal nicht einmal die Fragen zu kennen – ein Zustand, mit dem man sich in unseren effizienzorientierten Organisationen nur schwer anfreunden kann. „Eines der Dinge welches an den Künsten grundsätzlich schwierig ist, ist dass sie die Bedeutung der Dinge ständig verändern. In vielen Bereichen, vor allem als Manager, der sich für lange Zeit auf eine Industrie fokussiert hat, will man überhaupt keine Veränderung sehen“, so Austin weiter. „Man will alles unter Kontrolle haben. Wenn etwas, dass so bedeutend wie die Bedeutung selbst ist, beginnt, sich zu verändern, sieht das nicht nach etwas Gutem aus. Es sieht nach etwas aus, dass unter Kontrolle gebracht werden muss, es läuft gegen die eigenen Reflexe.“ Vieles – Kreativität und Innovation gehören ganz eindeutig dazu – was der künstlerischen Seite bedarf, fordert die herkömmlichen Geschäftspraktiken heraus. Ein künstlerisch agierender Manager wäre deshalb sehr wahrscheinlich besser in der Lage, mit der emergenten Natur kreativer Handlungen umzugehen. Er wäre offener für Abweichungen und andere Sichtweisen. Ein Aspekt, der auch dann wichtig wird, wenn man tatsächlich etwas Originelles und Nützliches geschaffen hat, weil Offenheit dabei hilft, zu erkennen, was man geschaffen hat. „Das ist etwas, womit Firmen große Schwierigkeiten haben“, erklärt Austin. „Manchmal schaffen sie etwas Neues und ziemlich Nützliches, aber ihre gewohnten Prozeduren, Vorgehensweisen und Haltungen halten sie davon ab, den Nutzen zu sehen. Es ist ein weit verbreitetes Phänomen in der Wirtschaft, dass diejenigen Unternehmen, die die Dinge erfinden, nicht diejenigen sind, welche daraus schlussendlich ein Geschäft machen.“

Wenn man akzeptiert, dass künstlerische Prozesse genauso professionell (oder unprofessionell) gemanagt werden wie andere Prozesse auch, muss man sich fragen, warum künstlerische Vorgehensweisen in Unternehmen nicht stärker in Betracht gezogen. Ein Grund dafür findet sich wahrscheinlich in der Nicht-Linearität und Ergebnisoffenheit des künstlerischen Prozesses, zwei seiner größten Stärken, die aber kollidieren mit der Linearität eines Geschäftsprozesses, mit dem Wunsch nach Planungssicherheit und größtmöglicher Effizienz. Dabei hat die Ergebnisoffenheit des künstlerischen Prozesses keinesfalls etwas mit Beliebigkeit, Zweckfreiheit oder Unzuverlässigkeit zu tun. Auch wenn das Ergebnis nicht in allen Aspekten vorhersagbar sein mag, hebt sich der Vorhang, dann ist Showtime. Oder wie es uns die französische Malerin Anne Jallais sagte: „Es ist wichtig, seiner Idee sorgfältig zu folgen und sich gleichzeitig selbst zu überraschen. Die Überraschung ist mindestens genauso interessant, wie das was wir erwartet haben. Es ist das eine, das andere oder beides, aber wenn ich zu viel von dem visualisiere, was ich erwartet habe, bin ich nicht vollständig zufrieden.“

Doch wie gelangt man zu einem Ergebnis, wenn Ziele nur Scheinziele sind und Planung und Ausführung simultan ablaufen? Einen möglichen Weg zeigt uns Heinrich von Kleist, der heute zu den bedeutendsten deutschen Literaten zählt. In seinem Aufsatz Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden zeigt er sich überzeugt davon, dass „mancher großer Redner, in dem Augenblick, da er den Mund aufmachte, noch nicht wusste, was er sagen würde.“ Wie der Titel schon vermuten lässt, empfiehlt er, sich zu Beginn des Sprechens noch gar nicht vollends im Klaren darüber zu sein, was man eigentlich sagen möchte, um Fragen, die nicht durch Reflexion beantwortet werden können, sich während des Redens klären zu lassen. Kleist schildert eine Situation, in der er an einem algebraischen Problem arbeitete, mit dem er nicht weiterkam. Seine Schwester war bei ihm und schließlich sprach er mit ihr über das Problem, wohl wissend, dass sie fachlich nicht zur Lösung beitragen können würde. Und dennoch half das Reden bei der Bewältigung des Problems: „Und siehe da, wenn ich mit meiner Schwester davon rede, welche hinter mir sitzt, und arbeitet, so erfahre ich, was ich durch ein vielleicht stundenlanges Brüten nicht herausgebracht haben würde.“ Laut Kleist hilft das Gegenüber allein durch seine Anwesenheit dabei, einen Gedanken fortzuführen, um schließlich „irgendeine dunkle Vorstellung“ auf den Punkt zu bringen und zu einem Ergebnis zu gelangen.

„Die Idee kommt beim Sprechen“, fasst Kleist seinen Ansatz zusammen, der sich leicht auf andere übertragen lässt. Letztlich ist das Sprechen ein Prozess, der die Gedanken formt. Auf diese Weise kann Neues entstehen, das so nicht geplant und auch nicht planbar war. Der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger berichtet von ganz ähnlichen Erfahrungen: „Ich war mehr als einmal überrascht, dass Gespräche einen in die Lage bringen, etwas zu formulieren, mit dem man sich selbst überrascht. Man hat das Gefühl, man hätte das in dieser Form noch nie gesagt und gedacht. Von daher gesehen, denke ich schon, dass ein gutes Gespräch ein Experimentalzusammenhang ist. Es ist ein Vorgang der Selbstüberlistung, der aber auch nur in Gegenwart eines Gesprächspartners gelingt.“

Das Vertrauen darauf, dass sich erst während der Arbeit an einem Werk, erst im Gespräch mit sich und anderen abzuzeichnen beginnt, welches bis dahin unvorstellbare Ergebnis die eigene Arbeit haben wird, ist wesentlich für den Künstler und jeden, der Neues entdecken will. Umgekehrt vergeben all jene, die versuchen, ein geplantes Ergebnis auf direktem Weg und ganz allein zu erreichen, die Chance, Neuem zu begegnen. Mit offenem Ausgang unterwegs zu sein, setzt allerdings großes Können voraus und darf, man kann es nicht oft genug sagen, nicht mit Beliebigkeit verwechselt werden. Man muss bereits ein gewisses Maß an Professionalität und Erfahrenheit erreicht haben, um hier zu vorzeigbaren Ergebnissen zu gelangen, und je häufiger man den Prozess meistert, desto mehr kann man sich vorstellen, desto mehr neue Möglichkeiten zeigen sich, desto mehr strebt man an und desto offener kann man arbeiten.

Fragt man die britische Malerin Laura Lancaster, wie sie zu Ideen kommt und ob sie das kontrollieren kann, antwortet sie so: „Malen ist eine Art des Denkens, weshalb meine Arbeit sehr auf den Prozess und die Verarbeitung von Ideen fokussiert ist. Jeder Werkstrang ist ein Versuch um Ideen weiterzuentwickeln und Möglichkeiten zu entdecken. (…) Das ist spezifisch für jedes Gemälde und jede Veränderung – ich spüre, dass es funktioniert, wenn das Bild an einen Punkt gelangt, an dem es sich von meinem Grundgerüst loslöst und seinen eigenen Sinn, sein eigenes Leben entwickelt; wenn die Farbe und das Bild in einer Weise zusammen funktionieren, die ich vorher nicht hätte vorhersehen oder planen können. Diese Offenheit für Möglichkeiten ist, was die Arbeit anreichert und Ideen vorwärts treibt. (…) Kann man es kontrollieren? Ich habe Kontrolle über meine Arbeitsmethode, aber nicht über die Ergebnisse und diesen Weg bevorzuge ich auch. Ein Prozess, bei dem nicht alles so läuft wie erwartet, ist für mich als Malerin der anziehende Teil. Es ist das Spiel zwischen Kontrolle und Spontanität, das der Malerei ihr Leben gibt.“

Auch die Wissenschaft kennt Beispiele dafür, dass der Weg zu einem Ergebnis weitaus weniger linear verläuft, als dies gemeinhin angenommen oder auch verbreitet wird. „Man muss etwas Neues machen, um etwas Neues zu sehen“, wusste bereits Christoph Georg Lichtenberg, Mathematiker und erster deutscher Professor für Experimentalphysik, was ihn auf diesen Gedanken brachte: „Es verdiente einmal recht ernstlich für die eigene Haushaltung untersucht zu werden: warum die meisten Erfindungen durch Zufall müssen gemacht werden. (…) Deswegen müsste es sehr nützlich sein, einmal eine Anweisung zu geben, wie man nach gewissen Gesetzen von der Regel abweichen könne.“

Tatsächlich untersucht hat das der Wissenschaftshistoriker Hans-Jörg Rheinberger. Er stellte fest, dass es eben nicht die klar formulierten Hypothesen und deren Widerlegung oder Bestätigung sind, die das Neue ermöglichen, sondern die von ihm sogenannten Experimentalsysteme: „Man muss sie als Orte der Emergenz ansehen, als Strukturen, die von der Wissenschaftsentwicklung hervorgebracht wurden, um anders nicht Ausdenkbares einzufangen. Sie sind eine Art Spinnennetz. Es muss sich in ihnen etwas verfangen können, von dem man aber nicht genau weiß, was es ist, und auch nicht genau, wann es kommt. Experimentalsysteme sind Vorkehrungen zur Erzeugung von unvorwegnehmbaren Ereignissen.“ Rheinberger ist in guter Gesellschaft unter Wissenschaftlern, die dem Prinzip der Emergenz etwas abgewinnen konnten und können. Er selbst verweist auf den Philosophen Gaston Bachelard, der Experimente als Kulturen des „Zugangs zu einer Emergenz“ bezeichnet hat, auf den amerikanischen Molekularbiologen Mahlon Hoagland, der in diesem Zusammenhang von „Überraschungsgeneratoren“ gesprochen hat, oder auch auf den bedeutenden Molekularbiologen und Nobelpreisträger François Jacob vom Institut Pasteur in Paris, der im Zusammenhang mit Experimentalsystemen von „Maschinen zur Herstellung von Zukunft“ sprach. Jacob geht davon aus, dass (wahre) Experimente ergebnisoffen sind und neue Erkenntnisse nicht vorwegnehmbar sind. Außerdem werden sich solche Erkenntnisse erst in der vergangenen Zukunft niederschlagen, da sie im Moment ihrer Erzeugung noch keine Bedeutung haben, dafür aber Zukunft herstellen. Sie sind ihrer Zeit voraus und können in der Regel erst aus der Retroperspektive Bedeutung erzielen.

Fragt man Rheinberger ob es in dieser Sache auch Parallelen zur Kunst gibt, findet er viele Gemeinsamkeiten: „Die künstlerische und wissenschaftliche Betätigung sind nicht als teleologischer Vorgang, also von einem Ende her, zu verstehen. Sie sind eher ein Abstoßen von einem gegenwärtigen Zustand, der etwas zu wünschen übriglässt. Es ist im Grunde genommen nicht klar, wohin die Reise geht. Aber es ist klar, dass die Reise getan werden muss, es ist keine Beliebigkeit darin. Genau das ist die Situation, in der Künstler sich in ähnlicher Weise befinden wie Wissenschaftler, obwohl sie möglicherweise mit völlig anderen Materialien und Techniken arbeiten. (…) Man sollte nicht davon ausgehen, man könne jetzt aus einer solchen Art von Unbestimmtheit ableiten, dass alles schwammig ist. Ganz im Gegenteil: Ich denke, dass jemand, der sich auf einen bestimmten Bereich einlässt, über den er experimentell mehr erfahren will, schon mit einer ziemlich klaren Fragestellung daherkommt. Man stellt sich nicht vor die Eiswanne und sagt: ‚Ich weiß jetzt nicht genau, was ich eigentlich tun möchte‘. Sondern man hat schon eine bestimmte Frage, an der man sich aufhängt und die einem hilft, ein Experiment erst einmal zu konzipieren.“

Was in der Kunst zuhause und in der Wissenschaft zumindest teilweise bekannt und mehr oder weniger akzeptiert ist, hat in Unternehmen noch immer einen schweren Stand. In den meisten Unternehmen beginnt das Management damit, einen großen Plan zu entwerfen, ein Ziel vorzugeben, um sich ausgehend davon ins Detail herab zu arbeiten. Nur gibt es dann aus dem Detail kein Entrinnen mehr. Andersherum, mit dem Detail zu beginnen, erscheint riskanter und weniger effizient, aber nur so sind überraschende, unvorhergesehene Ergebnisse und wirklich Neues möglich. Bereits in den 1990er-Jahren haben Kathleen M. Eisenhardt und Behnam N. Tabrizi von der Stanford University School of Business 72 Produktentwicklungsprojekte in 36 Firmen in Europa, Asien und den Vereinigten Staaten, alle mit einem Umsatz von über 50 Millionen Dollar, analysiert. Sie fanden heraus, dass die innovativsten Teams diejenigen sind, die weniger Zeit mit der Planung verbringen und mehr Zeit in der Ausführung. Sie wechseln zwischen kurzen Planungszyklen und Improvisation oder in anderen Worten: Sie verteilen die Gestaltungsaktivitäten über den Realisierungsprozess. Die Arbeitsweise dieser Unternehmen reicht damit schon sehr nah an künstlerisches Vorgehen heran.

Versuche mit kürzeren Zyklen von Planung und Exekution, von Denken und Handeln sind in den unterschiedlichsten Industrien zu beobachten: In der Softwareentwicklung wird zunehmend nach agilen Methoden entwickelt. Im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau ermöglichen Simulationen und 3D-Druck kürzere Entwicklungs- und Testzyklen und damit iterative Entwicklungsvorgänge. Auch Andrew McAfee, Co-Autor des Buches The Second Machine Age, ist davon überzeugt, dass es besser ist, viele, vielleicht auch sehr kleine Iterationen zu durchlaufen und zu experimentieren: „Je besser man darin wird, viele Iterationen zu durchlaufen und viele Experimente durchzuführen – jedes davon vielleicht sehr klein, risikoarm und inkrementell – desto mehr summiert sich das mit der Zeit. Die Pilot-Programme in großen Unternehmen aber scheinen sehr präzise konstruiert zu sein, um niemals zu scheitern – und um die Brillanz der Person zu beweisen, die die Idee zuerst hatte.“

Man erkennt also in der Wirtschaft, dass bei zunehmender Ungewissheit langfristig angelegte Planungs-, Umsetzungs- und Kontrollzyklen nicht funktionieren, eng getaktete Iterationen dagegen ein sinnvoller Weg sein können, mit ihr umzugehen. Allerdings hält man, auch wenn man iterativ vorgeht, gern an dem Versuch fest, das exakte Ergebnis vorher zu bestimmen und Abweichungen davon nicht zuzulassen. Für den Künstler dagegen ist nicht das iterative Vorgehen der Schlüssel, um mit Dynamik und Ungewissheit zurechtzukommen, sondern ihre grundsätzliche Ergebnisoffenheit. Man könnte auch sagen, je unsicherer eine Situation ist, desto länger zögern sie es hinaus, sich auf ein Ergebnis festzulegen – ohne natürlich damit aufzuhören, auf ein Ergebnis hinzuarbeiten. „Strukturierte Prokrastination“ nennt der Philosoph John Perry diesen Vorgang. Im Unterschied zu Menschen, die einer Entscheidung keine Taten folgen lassen, Handlungen also aufschieben, handeln Künstler, um dadurch zu Entscheidungen zu gelangen. Und je komplexer eine Herausforderung ist und je dynamischer das Umfeld ist, in dem es gelöst werden muss, desto stärker ähnelt erfolgreiche Problemlösung und Innovation in der Wirtschaft einem künstlerischen Vorgehen. Dafür ist es unerheblich, dass in der Kunst anders als in der Wirtschaft häufig gar keine konkrete Problemstellung formuliert wird.

Umgekehrt gilt dann, wenn ein Problem einfach ist, wenn es mehr eine bekannte, sich wiederholende Aufgabe als eine Herausforderung mit unbekanntem Ausgang ist, dass geplantes, methodisches Vorgehen aus Gründen der Effizienz zwingend erforderlich ist. Nehmen wir die Wissenschaft als Beispiel, wäre die sich wiederholende Aufgabe vergleichbar mit einem methodisch durchgeführten Test und der Umgang mit einer komplexen Fragestellung ein Experiment mit offenem Ausgang. Modernen Organisationen gelingt es, beide Arbeitsweisen miteinander zu vereinen. Für den Biologen Bernd Rosslenbroich käme diese Balance einem Zustand gleich, wie wir ihn auch in der Natur sehen: „Die Verflechtung mit der Umwelt ist sehr umfassend und weitreichend. Wenn man das Bild wieder auf ein Unternehmen anwendet, dann ist Umsatz für ein Unternehmen, wie für einen Menschen die Luft zum Atmen. Die Kreativität und die daraus resultierende Innovationsstärke wäre die spielerische Komponente und man müsste überlegen, wie man auf der einen Seite Umsatzdruck, auf der anderen Seite das Kreative, das Spielerische koexistieren lässt. Hier könnte ich mir vorstellen, dass man versucht, ein flexibles Verhältnis zu Umsatzzahlen herzustellen. Wenn man nur auf Basis der aktuellen Umsatzzahlen reagiert, sind die Reaktionen vermutlich zu kurzfristig, zu pragmatisch, zu unmittelbar. Wenn man über den augenblicklichen Umsatz oder die gegenwärtige Situation hinaussieht und das Verhältnis flexibler gestaltet, könnte ich mir eine Steigerung der Kreativität für ein Unternehmen vorstellen.“